Por Thales Fonseca*

Paz no futuro e glória no passado, exorta o hino pátrio. Se teremos paz no futuro, se sequer teremos futuro, só a história nos dirá. Mas uma coisa é certa: é preciso urgentemente perceber que “glória” está longe de ser o que mais tivemos no passado.

Um singelo delírio de quarentena

Daniel Paul Schreber, um dos mais célebres psicóticos da história, já na conclusão de suas Memórias[i], ao questionar-se sobre a direção de sua magistral construção delirante, coloca-se a seguinte pergunta retórica: “quem poderia, em face de uma tal situação, entregar-se a conjecturas inconsistentes sobre o futuro?” (p. 188). Da qual eu acrescento: nem mesmo um louco?

Eu tenho lá os meus receios com essa profusão de análises político-filosóficas que tomam o nosso apocalipse-coronavírus como tema ou metáfora, tal como fazem, por exemplo, Giorgio Agamben[ii] e Slavoj Žižek[iii].

Primeiro que qualquer análise, neste momento, é inevitavelmente precipitada. Segundo que, apesar da genialidade desses caras, eles tão se apegando muito pouco a materialidade da situação e como que moldando a realidade concreta às premissas político-filosóficas deles próprios. O Žižek, como um bom marxista apegado ao material, parece estar incorrendo menos nessa impostura, mas ainda nele é possível ver isso acontecer. Como disse Jorge Alemán[iv] sobre o “pouco caso” de Agamben pelo coronavírus (pouco caso do qual seu país, a Itália, já pagou caro), parece se tratar de um “capricho filosófico”.

Porém, se é possível tirar alguma reflexão deste processo, é que sua força traumática é tão potente – lembremos aqui a lição psicanalítica de que o trauma possui uma irredutibilidade real que torna difícil sua apreensão simbólica e imaginária, talvez por isso este momento histórico se mostre um fenômeno de tão difícil interpretação; não se trata simplesmente de algo similar à gripe suína e eu ainda diria que será uma das grandes marcas de nosso século, tal como as Grandes Guerras no século passado – que tem me feito acreditar que, finalmente, alguma coisa conseguirá romper com a lógica cínica do capitalismo, capaz de se sustentar em suas próprias crises e contradições internas.

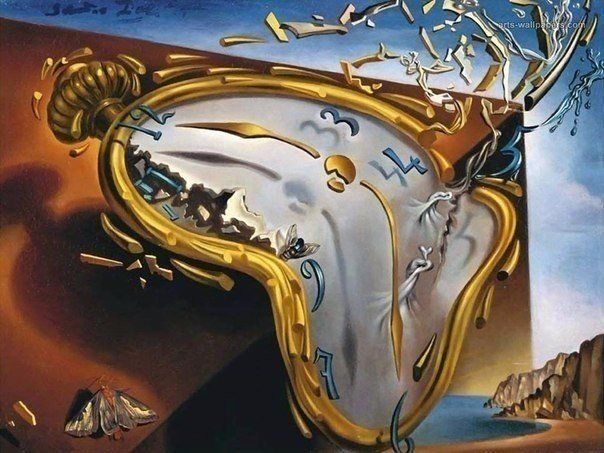

Ao que tudo indica esta crise não será tão facilmente instrumentalizada pelo capitalismo e, no pós-apocalipse, precisaremos enfim repensar o mundo. Quem sabe, depois disso tudo, não consigamos enfim contradizer a situação trágica demonstrada por Frederic Jameson em que “é mais fácil pensar no fim do mundo que no fim do capitalismo”. Quem sabe o fato de o relógio do fim do mundo estar quase batendo à meia noite[v], isto é, o fato de olharmos tão de perto o fim do mundo nos olhos[vi], não nos faça perceber, finalmente, que transformar nossas formas de vida e organização social é, afinal, mais fácil que morrer? E quando eu digo morrer, digo como alguém que faz parte do grupo de risco, e não por puro drama retórico (pelo menos não em demasia).

Isso parece fazer ainda mais sentido quando percebemos que a ideia de que o mundo irá acabar por causa de um vírus de rápida propagação só poderia mesmo sair da cabeça de um ser humano, capaz de produzir a fantasia narcísica de que a morte de milhares de sua espécie é capaz de por fim ao mundo (nem Copérnico, Darwin e Freud juntos conseguiram dar cabo ao nosso narcisismo). Por outro lado, dizer que as ruínas da economia de mercado não se sustentarão de pé e que teremos que inventar outra ideia do que é felicidade que não seja um padrão de consumo depois que isso tudo acabar talvez não seja tão fantasioso assim.

Era necessário um inimigo “invisível” como um vírus para deter a invisibilidade – fantasmagórica, porém soberana – do mercado. Afinal, uma coisa é certa: ainda que haja meia dúzia de crápulas desesperados com a ineficácia de sua própria ideologia colocando, como sempre fizeram, o tal do mercado acima da vida humana; o coronavírus vem mostrando, de uma vez por todas, a falência da ideia neoliberal de Estado mínimo. E, ao que tudo indica, a velha saída “pré-neoliberal” (liberalismo progressista à la Welfare State, social-democracia, Estado assistencialista etc.) já não responde aos impasses atuais. Nesse sentido, algo me diz que a bela máxima de Vladimir Lênin vale para nós: “Nada de lamúrias, camaradas, haveremos de vencer, porque temos razão”. Ainda estamos longe de vencer, mas, mais do que nunca, nossa realidade carente de justiça e solidariedade social está deixando claro que temos razão.

Em outras palavras, mais do que nunca fica evidente que o mercado só se mantém ileso às custas de vidas humanas – e como temos visto, vidas proletárias. Hoje, percebemos sem grandes dificuldades a semelhança, denunciada por Jameson[vii], entre o bellum omnium contra omnes de Thomas Hobbes e a mão invisível de Adam Smith: “[…] o mercado é o Leviatã com pele de cordeiro; sua função não é encorajar e perpetuar a liberdade (e muito menos a liberdade em sua versão política), mas sim reprimí-la” (p. 280). Como demonstra Jameson, a diferença entre o monarca e o mercado não é político-ideológica, mas histórica. Tal qual o Estado absolutista, o mercado domestica a violência humana, a “guerra de todos contra todos”, o “cada um por si” da livre concorrência. Isto é, controla a violência política que emana da própria estrutura antagônica, dividida e contraditória da sociedade e da subjetividade, isso que Marx e Freud chamaram, respectivamente, de luta de classes e mal-estar. Assim, o autoritarismo com o qual Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, Donald Trump e companhia tentam proteger o divino mercado – à custa de expor milhões de trabalhadores ao risco de morte pelo vírus – é estrutural e não contingente. A pandemia, portanto, somente descortina a tirania que é inerente à economia liberal e seus derivados.

Desta feita, haja vista que a queda dos horizontes de expectativa, de que Paulo Arantes[viii] vem falando já há um bom tempo, pode agora ser vista até mesmo por olhos míopes, precisamos obstinadamente de uma concepção de história que acolha o “juízo final” que agora parece tão próximo[ix]. Uma concepção de história que, como a de Benjamin[x], não abra mão do momento em que tiros podem ser disparados contra os relógios e no qual, em uma explosão revolucionária, o continuum da história salta pelos ares.

Em outros termos, eu arriscaria dizer que a distância entre realidade e distopia encurtou a tal ponto – não estamos nós vivendo o mais alucinado dos episódios de Black Mirror? – que a única coisa que nos resta é necessariamente uma utopia. Por que não uma delirante utopia comunista? Nesse caso, o coronavírus poderia ser de fato a expressão do tão esperado apocalipse… do capitalismo.

Ora, mas ao dizer isso não estarei eu repetindo as caprichosas imposturas de Žižek e Agamben? Pelo menos estou bem acompanhado.

Voltando para o deserto do capital

Mas a verdade é que, a despeito de meu singelo delírio comunista, esperar alguma coisa de bom do atual cenário apocalíptico não está muito distante de ansiar por um “raio em céu azul”, para usar uma expressão de Marx[xi]. Vindo de um brasileiro acostumado com as imprevisíveis chuvas torrenciais tão comuns ao nosso “tropicalismo”, esse ainda não é o pior dos cenários, mas está longe de ser o melhor. Até mesmo o Žižek colocou seus anseios quase-otimistas entre parênteses para afirmar sonoramente que “nosso mundo está gradualmente afundando em insanidade”[xii].

E no final das contas, ainda que seja possível perceber “feitos” recentes importantes que devem ser creditados ao espectro de esquerda no Brasil – a conquista da renda básica emergencial no Congresso[xiii], a construção de fundos solidários que buscam prover condições mínimas para famílias em condições de vulnerabilidade[xiv] etc. –, em termos de perspectiva de transformação social efetiva estamos completamente perdidos. Não há estratégia de conquista do poder, nem mesmo de uma oposição menos apática. Não há mobilização social organizada. Não há horizonte de expectativa emancipatório. Não há utopia.

Em um pequeno livro sobre a crise da crise do marxismo, o historiador inglês Perry Anderson[xv] coloca um questionamento intrigante sobre o caráter, ao mesmo tempo, flexível e durável, elástico e rígido do Estado burguês. Ele nos diz: “Mas como dominar as estruturas flexíveis e duráveis do Estado burguês, infinitamente elásticas ao se ajustarem a acordos sobre os quais ele imediatamente repousa, e infinitamente rígidas em preservarem a coerção da qual ele depende finalmente?” (p.93).

Ora, a pergunta do Perry Anderson é a interrogação por excelência que a esquerda brasileira deveria ter feito a si mesma já há um bom tempo. O problema é que essa mesma esquerda participou ativamente de boa parte dos acordos que compõem a dita “Nova” República e inclusive utilizou-se da coerção quando lhe foi conveniente – o que se expressou em toda “leva” dita progressista que presidiu este país, desde o sociólogo uspiano, passando pelo operário sindicalista e chegando à guerrilheira da luta armada contra a ditadura. (Pequena ironia: é interessante como o fracasso da tal leva progressista converge com a breve definição de “fracasso de direita” dada por Alain Badiou[xvi]: “[…] o fracasso de direita, o ‘lento’ fracasso sem glória das reconstruções, das repetições. O momento em que, da revolução, retornamos ao Estado.” (p. 12).).

Em todo caso, tendo em vista o caos sanitário, a inexistência de um horizonte de mobilização popular que não seja para o lado deles, o desavergonhado assalto ao poder à luz do dia, tudo está indicando que é tarde demais para uma pergunta desse tipo, pelo menos vinda do nosso lado (ainda que a fagulha antifascista recém-faiscada, apesar de espontânea, seja digna de esperança).

Mas no final das contas, a esquerda capitulou e o discurso popular anti-institucional parece pender definitivamente para a direita. A expressão máxima disso é a ideia corrente de que devemos esperar sentados o desgaste do bolsonarismo que supostamente irá se autodestruir até 2022, como se o seu governo não fosse nada mais que uma re-atualização da “transição lenta e gradual” de volta para nossa normalidade institucional, nosso paraíso democrático perdido. Uma espécie de negacionismo à esquerda: não tem com o que se preocupar, o bolsonarismo-vírus é só um autoritarismozinho passageiro, talquei?!

Ano passado o Paulo Arantes deu uma entrevista[xvii] em que, em meio ao desespero geral pós-eleição, o filósofo (com sua ironia de praxe) falou algo no sentido de que depois de Bolsonaro algo pior estaria por vir. O que não devia ter gerado tanta surpresa nos entrevistadores, afinal, é o caminho natural da ladeira abaixo em que nos metemos neste século. E o pior é que já temos alguns nomes possíveis para a desgraça nacional. Moro? Mandetta? Witzel? Dória? Maia? Luciano Huck? Militares? Quem dá mais? Temos um amplo leque de novos antifascistas!

Aqui vale retomar a máxima leninista que citei há pouco, a de que venceremos porque temos razão, porque estamos do lado certo da história – frase ideal para tempos difíceis que, como lembra Žižek[xviii], são sempre os mais interessantes. Essa frase sempre me traz um sopro de esperança, mas em meio ao cada vez mais árido deserto do capital em que nos encontramos, é preciso dizer: a razão poucas vezes foi útil para a política. Política que, já dizia Bismarck, é como as salsichas, é melhor não saber do que são feitas.

E uma boa expressão disso é a recente briga encarniçada entre o nosso herói sem capa (porém de toga) Sérgio Moro e o excelentíssimo presidente Bolsonaro, briga pela opinião pública e pela base popular que até então eles dividiam em plena harmonia. É claro que eu sinto certa satisfação em ver os crápulas se engalfinhando num fratricídio. Mas deixando de lado esse pequeno prazer sórdido, sinto que a briga dos dois é bem representativa de nossa tragédia nacional.

Os que efetivamente têm condições de lutar pelo discurso popular são todos crápulas. A esquerda mal mal mobiliza um pedido óbvio de impeachment e espera sentada o sacro rito institucional. Espera sentada, também, para descobrir os destinos do país depois da briga dos que de fato importam. Eis o que nos tornamos: espectadores do que é realmente interessante porque, como quem assiste BBB, nos contentamos em ser fada sensata, detentores absolutos da razão… E nos esquecemos de fazer política.

Uma sociedade em derrocada e seus freios de emergência

É interessante como um autor insuspeito aparece episodicamente como referência comum tanto à psicanálise quanto ao materialismo histórico-dialético. Trata-se do já comentado Thomas Hobbes, pensador inglês de primeira linha no campo da filosofia política.

A referência freudiana já é mais do que conhecida: homo homini lupus, expressão que remete a um dos primeiros manuscritos do latim dos idos anos a.C., mas que foi popularizada na pena hobbesiana. O contexto psicanalítico da referência é o do desvelamento de uma contradição imanente ao próprio processo civilizatório e à relação do sujeito com a cultura, a que Freud deu o nome de mal-estar[xix]. Assim, a divisão que a psicanálise descobre no interior da subjetividade também se expressaria no campo social. Ainda que marcada por certo pessimismo e lastro liberal criticáveis, a afirmação freudiana do mal-estar possui a virtude de fazer cair por terra qualquer fantasia de uma harmonia social como um dado natural.

Ora, em Friedrich Engels[xx] também é possível ver uma elaboração semelhante. Ao falar da rebeldia adquirida pelos operários a partir das condições históricas instaladas pela revolução industrial que os produziu, operários que cada vez mais se mostravam totalmente contaminados de socialismo e pouco preocupados com os limites da “legalidade” em sua luta política, Engels, com a boa ironia que caracteriza os grandes materialistas, comenta: “o puer robustus se tornara realmente cada dia mais malitiosus” (p.51), fazendo referência à velha expressão hobbesiana sobre o povo. O puer robustus sed malitiosus, aqui, se refere à sublevação decorrente de uma maré proletária que a cada dia ganhava mais corpo na Europa alimentada por uma brutal luta de classes: mais uma vez, o diagnóstico de uma contradição/divisão imanente à estrutura social capitalista.

De volta para a nossa empiria brasileira: não se enganem, o deserto em que nos encontramos é árido, a ladeira é íngreme, mas o puer robustus ainda existe e, mesmo que timidamente, ele voltou a mostrar com as manifestações antifascistas que ainda sabe ser malitiosus. Assim, ainda que o Brasil seja, para usar uma expressão do saudoso Florestan Fernandes[xxi], o país dos “biombos” que ocultam suas contradições sociais de nascença, estas possuem uma força de ruptura que, em momentos como o atual, dificilmente mantém-se silenciosas.

A complicação é que diante de uma força, sempre haverá o atrito de uma contra-força. E na atualidade brasileira, curiosamente foi ela quem deu o primeiro grito: e não se trata de um grito qualquer, mas de um grito de guerra. Nesse sentido, tenho receosamente achado que a nossa divisão social está muito mais próxima de desembocar no modelo original hobbesiano da guerra civil do que enveredar no caminho revolucionário desejado por Engels. E, cá entre nós, Bolsonaro não esconde estar se preparando para isso. E pior: tem sido bem sucedido em vender o seu peixe de uma revolução conservadora (vide a fatídica reunião ministerial[xxii]).

Ora, é difícil deixar de ver na ansiosa contra-força que se vende como revolução, uma velha estratégia que infelizmente conhecemos de outros carnavais: não se trata enfim de uma repetição da infame “contrarrevolução preventiva”[xxiii] (dita gloriosa) que nos acometeu em abril de 1964? Mas como ensina a psicanálise, o que se repete não repete do mesmo jeito. Se em 64 o governo de João Goulart, com as proclamadas reformas de base, dava mostras que de fato existia algo de subversivo com o qual os reacionários deveriam se preocupar, agora estamos prestes a assistir a uma contrarrevolução sem nem sopro de revolução (é verdade que não sabemos ao certo o que se passa na cabeça dos militares, por outro lado, sabemos que Bolsonaro conta com a força bruta de uma milícia armada e organizada)[xxiv].

O interessante é que Engels deu uma explicação possível para o que está nos acontecendo. No manuscrito em que ele comenta do puer robustus, ele também disserta sobre a tradição – e com tradição ele tinha em mente, sobretudo, a religião – como uma “força frenadora” da transformação social. Uma espécie de freio de emergência ou de contenção com um sentido diametralmente oposto ao freio de emergência revolucionário que barraria o progresso da barbárie para Walter Benjamin[xxv]. Forçando um pouco a interpretação, talvez seja lícito dizer que o contraditório patriotismo proto-fascista que vem mostrando suas garras no Brasil desde as eleições de 2018 e que a cada dia parece mais à vontade para se mostrar à luz do dia tem algo disso também: uma força frenadora, uma forma paradoxal de mobilização social que na verdade desmobiliza os movimentos que realmente possuem um potencial revolucionário ou de mudança da sociedade. Acredito que a passagem da República de Weimar para o Terceiro Reich seria um bom exemplo da ascensão radical de uma força frenadora desse tipo. Mais perto de nós estão as Jornadas de Junho de 2013 e o destacamento de uma ala verde e amarela enquanto força frenadora da potência vermelha daquela insurreição.

Partindo dessa elaboração, conseguimos distinguir qualitativamente uma mobilização social com raízes na luta de classes, isto é, na luta daqueles que tem a sua existência ameaçada (seja por falta de condições materiais, por não poder respirar em paz sem um joelho no pescoço etc.) de uma mobilização frenadora que desmobiliza (que no nosso contexto poderíamos colocar na conta desse patriotismo vulgar que vem dando as caras por aqui). Não sem motivos, o modelo histórico da primeira é a sublevação (ou, se a gente quiser ser mais romântico, a revolução) e o da segunda é a guerra (e aqui eu remeteria principalmente as duas guerras imperialistas do século XX em que o tal patriotismo era patente).

Pois bem, o Engels, em seu entusiasmo com o crescimento do movimento socialista no mundo, achava que essa força frenadora não seria capaz de escorar uma sociedade em derrocada, mas ele não conheceu a Alemanha Nazista. Também não conheceu a nossa versão do freio de emergência: a contrarrevolução preventiva de 64. E o mais dramático é que o Brasil, mais uma vez, está se encaminhando para se tornar uma espécie de laboratório contemporâneo desse embate entre uma sociedade em derrocada com a explosão de todas as suas contradições sociais e um freio de emergência autoritário com todas as novas tecnologias de controle gestadas no século XXI. E como era de se esperar, a direita fazendo ao seu modo autoritário tudo o que a esquerda capitulou: mobilização social, organização política e uma versão degradada de revolução.

Por isso que mais do que nunca se faz importante voltar o olhar para o passado para paradoxalmente vislumbrar um futuro. Principalmente se tratando de nossa periferia latino-americana, cuja a posse da própria história foi recusada pelo ato europeu da “descoberta”. Esse esforço de historicização é fundamental em nosso contexto tupiniquim excessivamente marcado pela não elaboração de traumas passados e na consequente repetição incessante destes num futuro com sabor de déjà vu: os traumas da própria colonização, do genocídio dos indígenas, da escravização dos africanos, das ditaduras e seus bonapartismos, e tudo mais que nos interdita um futuro através de uma perpétua atualização da desgraça nacional. Trata-se de se apropriar do passado para finalmente se redimir. De operar com o ponto de saturação deste “agora” que reproduz perpetuamente a nossa barbárie cotidiana. É, enfim, escovar a história a contrapelo[xxvi]. Quem sabe a iminência do fim não sirva para mostrar de uma vez por todas que a nossa única alternativa é, para citar uma fórmula de Marildo Menegat[xxvii], olhar o futuro pelo espelho retrovisor.

Paz no futuro e glória no passado, exorta o hino pátrio. Se teremos paz no futuro, se sequer teremos futuro, só a história nos dirá. Mas uma coisa é certa: é preciso urgentemente perceber que “glória” está longe de ser o que mais tivemos no passado.

[i] Schreber, D. P. (1984). Memórias de um doente dos nervos. Rio de Janeiro: Graal. (Original publicado em 1905).

[ii] Agamben, G. (2020). Reflexões sobre a peste. São Paulo: Boitempo.

[iii] Žižek, S. (2020). Pandemia: covid-19 e a reinvenção do comunismo. São Paulo: Boitempo.

[iv] Alemán, J. (2020). Agamben, el coronavirus y el capricho teórico. Disponível em: <https://lateclaenerevista.com/agamben-el-coronavirus-y-el-capricho-teorico-por-jorge-aleman/>.

[v] Sobre o relógio do fim do mundo, ver: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/23/mundo-esta-mais-perto-do-que-nunca-do-fim-indica-relogio-do-apocalipse-cientistas-mencionam-amazonia.ghtml>.

[vi] Para ser mais preciso, a pandemia só explicita o apocalipse que, no fundo, já era imanente à própria reprodução social do capitalismo. Como adverte Pavón-Cuéllar: “Não há aqui nenhum engano: o capitalismo é efetivamente o fim do mundo. As notícias do aquecimento global descrevem uma realidade estarrecedora, enquanto os filmes de catástrofes planetárias constituem um gênero que nos parece cada vez mais realista. Há uma armadilha ideológica pela qual vemos o cataclismo sem perceber que se trata do capitalismo.” (tradução nossa). Pavón-Cuéllar, D. (2020). Ser comunista en tiempos de fin de mundo. Memoria: Revista de Crítica Militante, 273, 72-75.

[vii] Jameson, F. (2000). Pós-modernismo: A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Editora Ática.

[viii] Arantes, P. (2014). O novo tempo do mundo e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo.

[ix] Breve relato pessoal: participo de um coletivo militante (o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia) que, recentemente, publicou uma Carta Aberta (https://www.ideiaeideologia.com/carta-aberta) em que colocava em questão sua própria (in)existência. Eu, particularmente, já possuía um desejo antigo de entrar no coletivo e fui impelido (por mim mesmo, é claro!) a finalmente ingressar a partir da urgência engendrada pela possibilidade de seu fim – que fortuitamente se articulou com o que chamei de apocalipse-coronavírus. Curiosamente, esse efeito parece não ter se dado exclusivamente comigo, já que o CEII teve um aumento considerável de formulários de participação. Se partirmos da hipótese de que a urgência colocada pela Carta Aberta está efetivamente produzindo um efeito – o boom de formulários de participação do coletivo –, seria possível generalizar isso e buscar medir os efeitos da “iminência do fim” na sociedade como um todo? As recentes manifestações antirracistas e antifascistas ao redor do mundo (EUA, Inglaterra, Brasil, França, Alemanha, Bélgica etc.) teriam relação com uma espécie de urgência advinda da aproximação do fim descortinada pela pandemia, mas inerente ao próprio progresso bárbaro do capitalismo? Nesse sentido, não estamos vivendo um momento propício para se pensar uma concepção revolucionária e utópica de história que acolha o momento do fim (e de seus re-começos)?

[x] Benjamin, W. (1987). Teses sobre o conceito da história. In: W. Benjamin, Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura (pp. 222-232). São Paulo: Brasiliense. (Original publicado em 1940).

[xi] Marx, K. (1974). O 18 brumário de Luís Bonaparte. In: J. A. Giannotti (Org.), Os pensadores: Marx (pp. 323-404). São Paulo: Abril Cultural. (Trabalho original escrito em 1851-1852).

[xii] “[…] ao invés de solidariedade e ação global coordenadas contra a ameaça da covid-19, estamos testemunhando não apenas a proliferação de desastres na agricultura, agravando a perspectiva de uma fome de enormes proporções (há invasões de gafanhotos registradas em áreas desde o leste da África ao Paquistão; a gripe suína esta pipocando mais forte do que nunca), como explosões de violência policial, frequentemente ignoradas pela mídia (quão pouco se lê a respeito dos confrontos, com vários feridos, na fronteira militar entre Índia e China?)”. Žižek, S. (2020). Morte no paraíso: violência policial, pandemia e o crime do capital. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2020/06/01/zizek-morte-no-paraiso-violencia-policial-pandemia-e-o-crime-do-capital/>.

[xiii] https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-31/congresso-aprova-renda-basica-emergencial-por-crise-do-coronavirus-enquanto-planalto-luta-por-protagonismo.html

[xiv] https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-os-sem-teto-a-enfrentar-o-coronavirus?mc_cid=0bcaf08f06&mc_eid=e182d2245b

[xv] Anderson, P. (1985). A crise da crise do marxismo. São Paulo: Editora Brasiliense.

[xvi] Badiou, A. (2012). A hipótese comunista. São Paulo: Boitempo.

[xvii] A entrevista pode ser acessada aqui: https://www.youtube.com/watch?v=FNqGWOiphU8

[xviii] Žižek, S. (2011). Primeiro como tragédia, depois como farsa. São Paulo: Boitempo.

[xix] Freud, S. (2011). Mal-estar da civilização. São Paulo: Penguin Classics/Companhia das Letras. (Original publicado em 1930).

[xx] Engels, F. (1999). Do socialismo utópico ao socialismo científico. Edição eletrônica: Ed. Ridendo Castigat Mores. (Original publicado em 1877).

[xxi] Fernandes, F. (2009). Nós e o marxismo. São Paulo: Expressão Popular.

[xxii]https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/23/interna_politica,857675/bolsonaro-publica-trecho-de-video-e-reforca-ideia-de-armar-populacao.shtml

[xxiii] Arantes. P. Op. cit.

[xxiv] Aqui, vale pensar no que Badiou (Op. cit.) comenta sobre o “pensar o próprio fracasso” como uma forma de fazer a política comparecer diante do tribunal da história. É curioso (e problemático) como no Brasil temos uma dificuldade tremenda de fracassar, o que nos dificulta a constituir um saber (geralmente engendrado) pelo próprio fracasso. É como se toda possibilidade de fracasso (que é sempre também uma aposta na vitória, até mesmo aos olhos dos reacionários) fosse preventivamente interrompida, o que se expressa nas contrarrevoluções brasileiras. Pesa para o bem, o fato de haver alguns fatores no cenário atual que dificultam um golpe (pelo menos com as características de 64), como por exemplo: o fato de STF parecer estar menos propenso a fazer vista grossa, a grande mídia não estar vendo a possibilidade de um golpe com bons olhos e a inconsistência do apoio civil (sobre esta última, ver a terceira rodada anual de uma pesquisa sobre o tema feita pelo Instituto da Democracia: https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/06/15/aumenta-rejeicao-a-ideias-golpistas-mostra-pesquisa.ghtml).

[xxv] Löwy, M. (2005). Walter Benjamin: aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo.

[xxvi] Benjamin, W. Op. cit.

[xxvii] Menegat, M. (2014). Prefácio: Um intelectual diante da barbárie. In: P. Arantes, O novo tempo do mundo e outros estudos sobre a era da emergência (pp. 9-23). São Paulo: Boitempo.

*Psicanalista, doutorando em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e membro do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia (CEII). E-mail: thalesalberto94@gmail.com